福羲國際(香港)拍賣顧問有限公司

FUXI INTERNATIONAL(HK) AUCTION CONSULTANT CO.,LTD.

精品预展

斷定/款識 Years | / |

H規格 Specification | MD:4.2cm H:8.5cm |

數量 Number | 1件 1pc |

預估價 Estimated price | HKD 2,800,000-3,500,000 |

拍賣時間/場次 Auction time/location | DEC 28,2022 AUTUMN AUCTIONS |

此件拍品在傳統“仿鼓”壺造型上,加飾“心”形如意筋紋(據故宮博物院資料,如意的起源與我們日常生活中俗稱”不求人”的搔背工具有著密切的關係 。最早的如意,柄端作手指之形,以示手所不能至,搔之可如意,故稱如意),使作品氣韻生動、飽滿。壺身由四片如意相連,對稱分佈,呈現一股行雲流水的美感,線條在起承轉合間流暢爽利;壺嘴、壺把上的刻線和壺肩如意刻劃相呼應,使通壺充滿湧動的姿態,並充分的表現了紫砂的可塑優勢;壺口沿與壺蓋邊沿相吻,口蓋平直且緊密,合成一條飽滿的圓線。一般來說,製作此壺時會將壺口沿與蓋邊沿同比例等分組成圓線,但此壺並不是,而是上弧面略寬、下弧面略窄,展現了顧老先生製壺對於“黃金比例”的追求與拿捏;壺鈕為橋形如意鈕,與壺身如意紋相對應,渾然一體;整壺形、神、氣具有強烈的藝術感染力。顧景舟一生曾在三個不同的時間段、四個不同章款,創作過“如意仿鼓壺”這一壺式,除尤愛此品種外,定還有其他因素的存在,值得探討。(在顧老主編的《宜興紫砂珍賞》一書中,收錄了其23件作品,僅有三件由顧老所著賞析,分別為:提璧壺、1948年製大石瓢、如意仿鼓壺,可見“如意仿鼓壺”這一壺式在顧老畢生創作中的重要性。)

此件拍品的傳承也頗具意思,是紫砂行業從解放初期的“窯貨”到現當代工藝品,甚至藝術品發展史的一個縮影。委託人賀先生的口述如下:我爺爺喜愛喝茶,對茶具也頗為喜歡。1950年前後,偶然機會在山東濰坊地區用一筐煎餅從別人手裏換得此壺,後一直泡茶使用。1965年從山東老家舉家遷至香港,此壺也帶到了香港,後爺爺將此壺留給了長子(我父親)手中,並一直泡茶使用。此壺一直使用到1996年,才收起保存。2006年,父親將此壺交與我手,後帶至英國,束之高閣。直到2009年,跟朋友聊天中得知顧景舟的壺很貴,才想起自家也有一把壺,因為之前不知道紫砂壺那麼值錢,也就沒太關心壺內的章款,回家開盒求證,卻發現自家的壺蓋內有顧景舟的印款,欣喜若狂。容量:450ml鈐印:【底款】足吾所好玩而老焉【蓋款】顧景洲

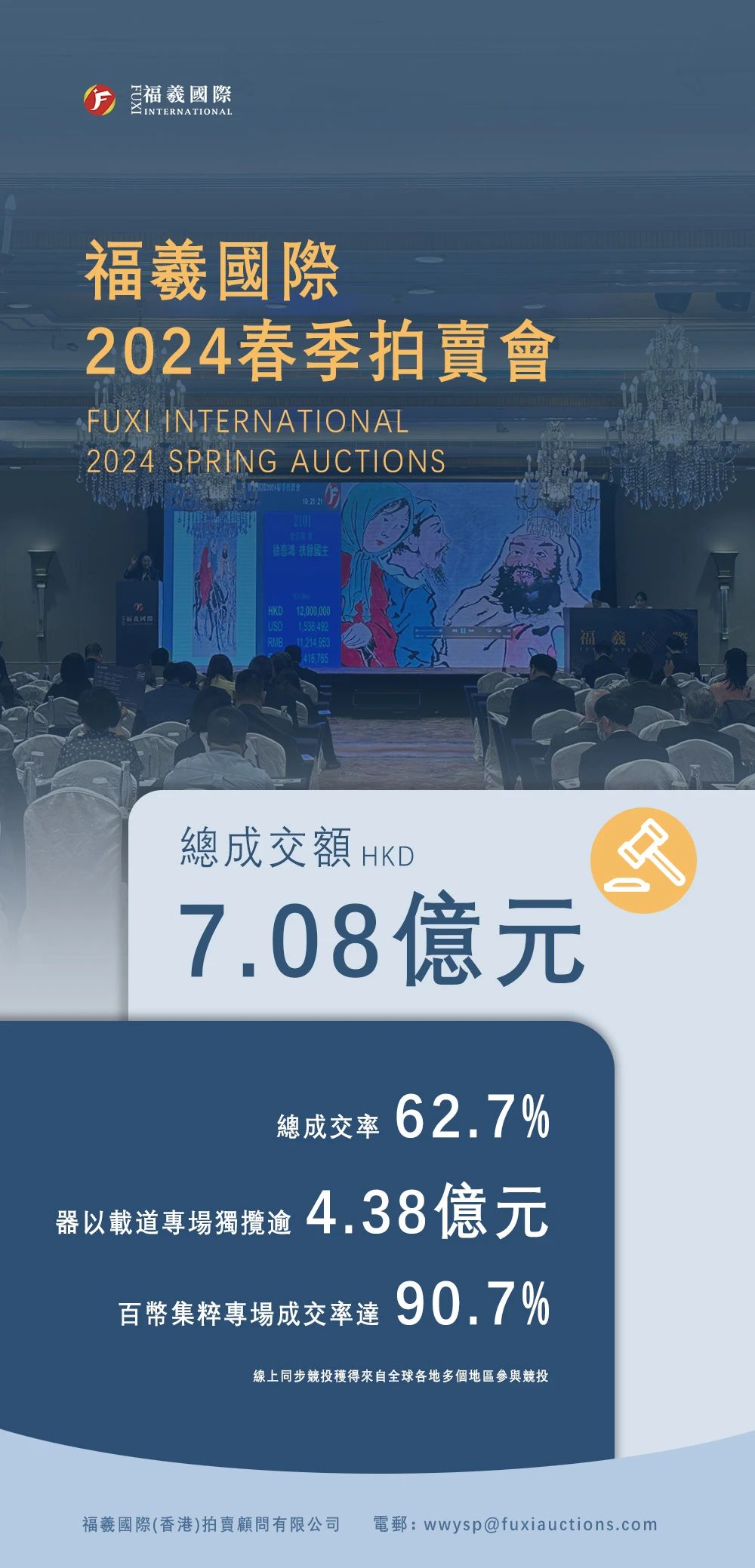

總成交額:HKD 7.08 億

SUCCESSFUL CONCLUSION

人間最美的七月天,2024年福羲國際春拍以總成交額7.08億,圓滿謝幕。預展加拍賣共六天時間,川流不息的觀衆,現場此起彼伏的槌聲,網絡熱搜刷屏的好消息,再次堅定福羲國際守望的信心。

7月16日瓷器專場拍賣吸引10萬余人次網絡直播圍觀,現場座無虛席,網絡競拍也同樣激烈,見證瓷器藝術市場的盛況,充分證明我們的拍品贏得了廣大藏家和藝術愛好者的廣泛關注與深厚信賴。我們衷心感謝每壹位參與拍賣的朋友,正是妳們的熱情參與和支持,以及對藝術的不懈追求,成就此次拍賣的圓滿收官。

前瞻市場 優化拍品結構

各門類拍品減量提質,贏得市場認可

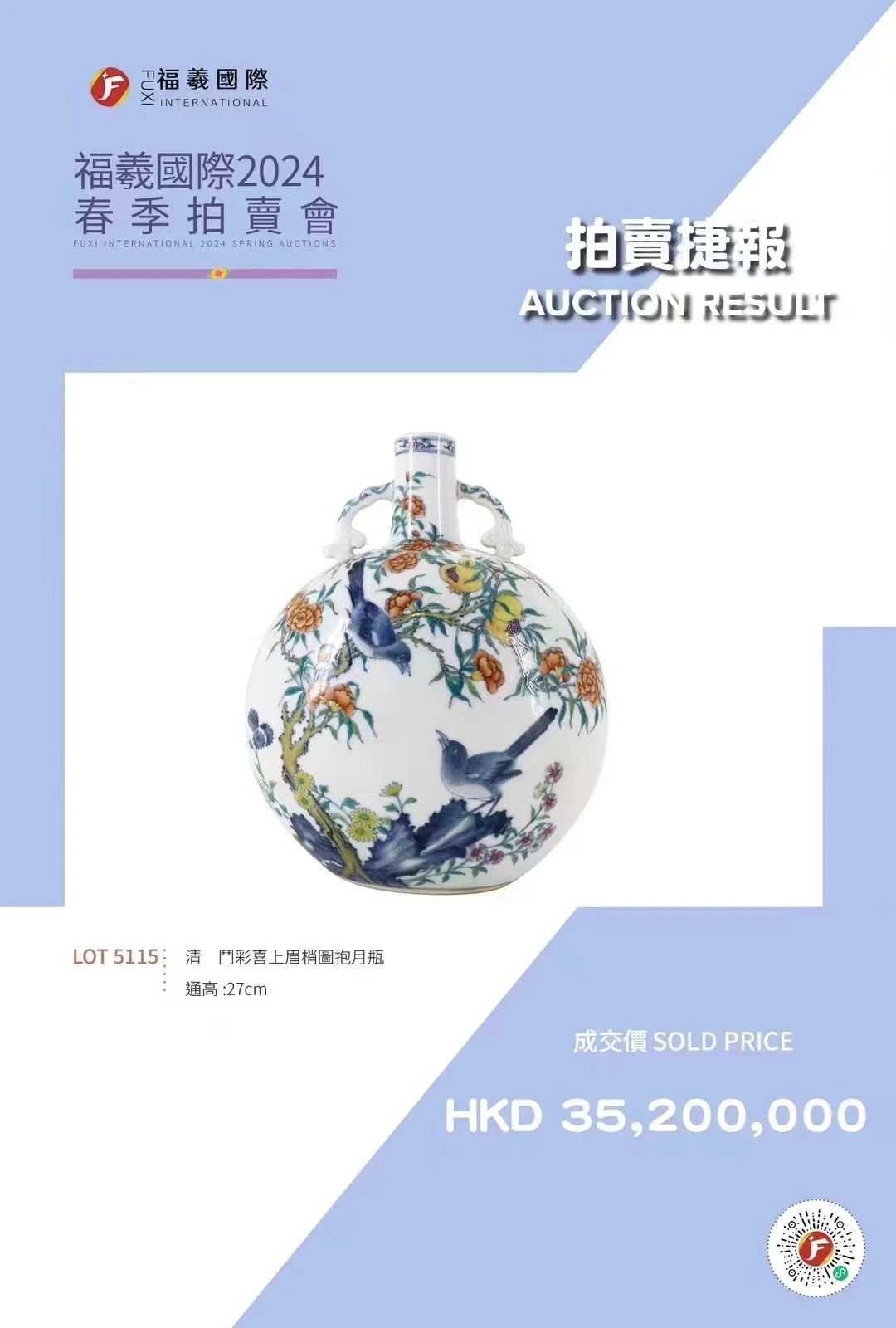

在弱勢的經濟環境下如何組織好一場拍賣,福羲國際時刻關注拍賣市場喜好的變化。精品、生貨受到大家的追捧程度越來越高,LOT5115 清乾隆 鬥彩喜上眉梢圖抱月瓶 以7倍于估價落槌,遠超我們的預估價。

細數拍賣場上的珍罕之作,皆經曆線上網絡、電話競投以及現場藏家的多輪爭奪。更讓我們意識到藏家們對藝術的熱愛和追求。瓷器專場拍品方面,官窯價格依然堅挺,其他各類普通作品的關注度有所降低,大家的審美和鑒賞水平越來越高,精品愈加受到追捧,這就爲我們的征集提出了更高的要求。福羲國際專家團隊將繼續秉持品質保障與專業服務的核心理念,一如既往地爲藏家朋友甄選具有極高收藏價值的藝術品,爲藏家朋友帶來最優質的藝術品與最愉悅的藝術體驗。

兵無常勢,水無常形,時代總是在變局之中開創新局面,基于對拍賣市場形勢的敏銳洞察和深入研判,線下舉辦大型拍賣會積極擁抱互聯網與技術革新,協同推進多元豐富的線上拍賣業務。在風雲變幻的藝術拍賣市場已走過十年的福羲國際,再次邁出堅實步伐,期待我們下一場法國巴黎藝術周再會,一起開創無限可能。

版權所有©福羲國際(香港)拍賣顧問有限公司 Copyright © 2018 fuyi.hk All rights reserved. 訪客統計

福羲國際(香港)拍賣顧問有限公司

FUXI INTERNATIONAL(HK) AUCTION CONSULTANT CO.,LTD.

服務電話:+852 5426 6824

投訴電話:+852 6062 8396

聯系郵箱:wwysp@fuxiauctions.com

公司地址:香港九龍觀塘駿業街52-56號中海日升中心31樓G室